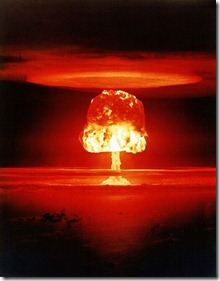

Der Liveticker ist, wenn man so will, die genuine Hervorbringung des Onlinejournalismus. Zwar kennen auch Fernsehnachrichtenkanäle wie n-tv oder N24 durchlaufende („scrollende“) Nachrichtenbänder, und bei Wirtschaftsprogrammen wie Bloomberg-TV ist der Live-Ticker quasi Lebensprinzip. Aber zu publikumswirksamer Reife hat es der Live-Ticker erst im Internet gebracht. Der Live-Ticker ist es, der Sportereignisse und Atomkatastrophen miteinander verbindet. In der dem Journalismus eigenen Sucht, eilig zu sein, soll die einkommende Nachricht möglichst ohne jede Zeitverzögerung, also „live“, auf den Monitoren der Online-User landen.

Der Liveticker ist, wenn man so will, die genuine Hervorbringung des Onlinejournalismus. Zwar kennen auch Fernsehnachrichtenkanäle wie n-tv oder N24 durchlaufende („scrollende“) Nachrichtenbänder, und bei Wirtschaftsprogrammen wie Bloomberg-TV ist der Live-Ticker quasi Lebensprinzip. Aber zu publikumswirksamer Reife hat es der Live-Ticker erst im Internet gebracht. Der Live-Ticker ist es, der Sportereignisse und Atomkatastrophen miteinander verbindet. In der dem Journalismus eigenen Sucht, eilig zu sein, soll die einkommende Nachricht möglichst ohne jede Zeitverzögerung, also „live“, auf den Monitoren der Online-User landen.

Die Verbreitung von Live-Tickern auf Internet-Newsportalen kann mit Fug‘ und Recht selbst als viral bezeichnet werden. Dennoch nimmt es wunder, dass ausgerechnet der neuerdings vor allem in Norddeutschland grassierende EHEC-Keim zum Gegenstand der Live-Berichterstattung wird. Denn das Wesen der Live-Berichterstattung ist doch, dass ständig in Bewegung befindliche Ereignisse aktualisiert werden, während im Falle einer Krankheit das hauptsächliche Ereignis darin besteht, dass kranke Menschen unter Quarantäne in Krankenhausbetten liegen. Und spätestens seit Gontscharows Roman „Oblomow“ wissen wir, dass Im-Bett-Liegen keine dramatische Handlung ist. Und dass ausgerechnet über einen tödlichen Keim „live“, also lebendig, berichtet wird, hat auch seine ganz eigene Ironie.

Immerhin bringen uns die EHEC-Liveticker so schöne Notizen wie die des Hamburger Abendblattes:

Darmkeim: Lage im Norden spitzt sich zu

Die Tageszeitung Die Welt weiß „live“ zu berichten:

SPD fordert eigenen Krisenstab für Darmkeim

Unüberbietbar allerdings die Überschrift von oe24.at:

Todes-Keim: Das erste Opfer spricht

So kann Journalismus selbst Tote wieder zum Leben erwecken. Alle anderen lachen sich tot.