„In früheren Zeiten bediente man sich der Folter. Heutzutage bedient man sich der Presse. Das ist gewiss ein Fortschritt.“

(Aus: Oscar Wilde: Der Sozialismus und die Seele des Menschen)

Vom 1. auf den 2. Juli 2011 findet im Kongreßzentrum des NDR in Hamburg die Jahrestagung des Netzwerks Recherche statt. Seit 10 Jahren gibt es die Organisation, die sich, so der zweite Vorsitzende Hans Leyendecker, zum „besten Journalistenverein in Europa“ entwickelt hat. Das Netzwerk gibt eigene Schriften heraus, veranstaltet Workshops, Kongresse und Stammtische, mischt sich in medienpolitische Diskussionen ein.

Doch das Netzwerk mit höchsten berufsethischen Ansprüchen hat selbst Rechercheprobleme. Die rund 500 Mitglieder des Vereins wurden im Umfeld des Jahrestreffens darüber informiert, dass es Kassenunregelmäßigkeiten gegeben habe und womöglich bis zu 70.000,- Euro an Fördermitteln von der Bundeszentrale für politische Bildung zu Unrecht erhalten wurden. Bei der ordentlichen Mitgliederversammlung hat der Vorstand des Vereins mehr oder weniger geschlossen seinen Rücktritt erklärt. Wie es mit dem Verein weiter geht, wird erst nach einer Wirtschaftsprüfung und den Recherchen der Bundeszentrale entschieden werden können.

Dessen ungeachtet läuft das journalistische Programm der Konferenz mit einer Unzahl an Diskussionsrunden weiter. Zum Beispiel jene über die „Kritik der Medienkritik“ unter der Leitung von Tom Schimmeck. Unter anderem Steffen Grimberg von der taz, Lutz Hachmeister von der Kölner Medienhochschule und Jakob Augstein, Verleger der Wochenzeitung „Freitag“, versuchten sich an medialer Medienkritik. Viel Recherche haben auch diese Diskutanten nicht in die Veranstaltung gesteckt. So war man sich weitgehend einig, wie enttäuschend es sei, dass in Deutschland Medienkritik sich nicht im Internet in Watchblogs o.ä. abspiele. „Da gibt es Steffen Niggemeier und dann nicht mehr viel“, so Tom Schimmeck. Vielleicht sollte man sagen: mehr nehmen etablierte „Medienkritiker“ nicht wahr. Denn natürlich gibt es auch im deutschsprachigen Raum eine Vielzahl, zum Teil sehr engagierter Medien-Watchblogs: Von Unis, Studenten, Medienarbeitern, Journalisten. Da ist z.B. das Europäische Journalistenobservatorium, da ist der Medienmonitor, da sind die kommerziellen Medienbeobachter wie Meedia, und da ist natürlich auch so ein kleiner, aber unfeiner Watchblog wie dieser hier. Ein bisschen mehr Recherche und man würde feststellen, dass es um die Medienkritik vielleicht gar nicht so schlecht bestellt ist.

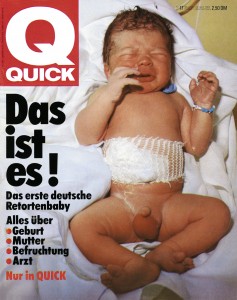

Wer Einblicke in die Welt des Sensationsjournalismus gewinnen und einen echten Paparazzo im O-Ton vernehmen möchte, der kann auf der „Eines Tages“-Seite von Spiegel Online die Bekenntnisse des ehemaligen Quick-Fotografen Hanno Krusken studieren. Und die beginnen direkt mit einem freimütigen Geständnis:

Wer Einblicke in die Welt des Sensationsjournalismus gewinnen und einen echten Paparazzo im O-Ton vernehmen möchte, der kann auf der „Eines Tages“-Seite von Spiegel Online die Bekenntnisse des ehemaligen Quick-Fotografen Hanno Krusken studieren. Und die beginnen direkt mit einem freimütigen Geständnis:

Der Job eines Pressefotografen ist dem einer Prostituierten ziemlich ähnlich. Jeder der kommt und bezahlt, wird bedient. Und gerade wenn man als Fotograf versucht, im Journalismus Fuß zu fassen, macht man fast alles. (…) Der Job eines Fotoreporters war noch echtes Handwerk. Und dazu gehörte auch, im Dreck zu wühlen.

Krusken erzählt, dem Erzählgestus seines ehemaligen Auftrag- und Arbeitgebers offensichtlich nach wie vor verbunden, allerhand Räuberpistolen: Wie er die Eltern eines angeblichen „Wolfsjungen“ zu Fotos überredete („…brachte die beiden, wie von der Redaktion geheißen, in ein Hotel, um sie dem Zugriff anderer Journalistenkollegen zu entziehen“); wie er Luftaufnahmen vom Gladbecker Geiseldrama machte und damit die Polizeitaktik verriet; oder wie er, freimütig seine kriminelle Energie gestehend, illegal Kameras in einen Gerichtssaal schleuste:

Bei einer Sicherheitsfirma kaufte ich eine sogenannte Feuerzeugkamera. Die wollte ich durch die Kontrolle schmuggeln. Alternativ hatte ich mehrere Einwegkameras besorgt. Am Tag vor der Verhandlung, als der Gerichtssaal leer fotografiert werden durfte, heftete ich sie mit Doppelklebeband unter verschiedene Sitze, auf denen dann meine Textkollegen Platz nehmen sollten.

Tatsächlich kam ich tags darauf aber problemlos mit einer Zigarettenschachtel und dem falschen Feuerzeug in der Brusttasche durch die Sicherheitsschleuse. Während einer Verhandlungspause, in der die Angeklagten im Gerichtssaal bleiben durften, schnippte ich mehrmals im Vorbeigehen, so als könnte ich es nicht erwarten, mir eine Zigarette anzuzünden.

Auch die Kommentarseiten zu dem Artikel sind aufschlussreich. So schreibt ein Holger Kreymeier:

Als ehemaliger Redakteur beim Boulevard-Fernsehen kann ich das Geschriebene nur bestätigen – menschliche Schicksale werden wir eine Beute betrachtet, die man früher als andere einfangen muss. Und wenn die Story nicht so aufregend ist, dann erfindet man einfach was dazu. So hat man damals gearbeitet – und so arbeitet man heute. Die Protagonisten und deren Probleme sind nur so lange interessant bis man seine Story im Kasten hat.

Und eine Claudia Freistein kommentiert lakonisch:

Einfach nur ekelhaft – wie kann man sich nur zu so einem Job hingeben? Sein Tun mit der Arbeit von Prostituierten zu vergleichen ist eine Beleidigung von Prostituierten.

Dass der Spiegel vom dargestellten Sensationsjournalismus nicht immer ganz meilenweit entfernt ist, zeigt nicht nur der sensationalistische Ton des Beitrags selbst („Geiselnehmer, Wolfsjungen, Mordopfer – Fotograf Hanno Krusken besorgte für „Quick“ die Bilder, die andere nicht hatten“). Auch, was Spiegel Online unter „verwandte Themen“ aufführt, macht deutlich, womit hier die Klickzahlen des eigenen Internetangebots in die Höhe getrieben werden sollen:

Huren und Helden, Blut und Sex, Busen und Pos: Das scheint auch für den Spiegel nicht nur zum Grenzbereich des Journalismus zu gehören. Triebhaftigkeit als Treibmittel für Klickzahlen — da spiegelt der Spiegel exakt das Thema, das Fotograf Krusken zuvor präludiert hat. „The medium is the message“, würde Marshall McLuhan da sagen.

Jeder, der einmal an einer Telefonkonferenz teilgenommen hat, weiß, wie dabei jede Freude, Leben und Sauerstoff aus dem Raum entweichen.

(Douglas Coupland: Marshall McLuhan. Eine Biographie. Stuttgart 2011, S.132)

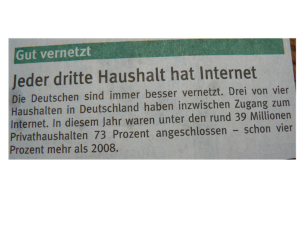

Ein prägnantes Beispiel für die Arithmastenie gewisser Journalisten ist bei twitpic zu finden. Es geht, wie häufig in der Zeitung, um Prozentrechnen, das offenbar Redaktionen immer mal wieder überfordert:

Ohne beckmessern zu wollen: „Drei von vier“ sind nicht „jeder dritte Haushalt“. Im einen Fall reden wir nämlich von runden 75 %, im anderen von lediglich 33 %. Auf was schließlich sich die Angabe „schon vier Prozent mehr als 2008“ bezieht, bleibt völlig schleierhaft.

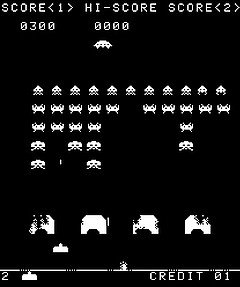

Dass oder ob Computerspiele und Spielekonsolen unerfreuliche gesellschaftliche Auswirkungen haben können, ist ein in der Medienwirkungsforschung heftig umstrittenes Thema. Unstrittig aber ist, dass der häufige Gebrauch von Spielekonsolen krank macht. Die entsprechenden Krankheitsbilder sind sogar in die medizinische Fachliteratur eingegangen. Bereits 1981 beschrieb ein junger englischer Mediziner namens Timothy McCowan im „New England Journal of Medicine“ ein Krankheitsbild, das sich in einer „schmerzhaften Steifheit des Handgelenks“ äußerte. Die Schmerzursache war rasch gefunden:

Dass oder ob Computerspiele und Spielekonsolen unerfreuliche gesellschaftliche Auswirkungen haben können, ist ein in der Medienwirkungsforschung heftig umstrittenes Thema. Unstrittig aber ist, dass der häufige Gebrauch von Spielekonsolen krank macht. Die entsprechenden Krankheitsbilder sind sogar in die medizinische Fachliteratur eingegangen. Bereits 1981 beschrieb ein junger englischer Mediziner namens Timothy McCowan im „New England Journal of Medicine“ ein Krankheitsbild, das sich in einer „schmerzhaften Steifheit des Handgelenks“ äußerte. Die Schmerzursache war rasch gefunden:

McCowan hatte einige Abende in einer Spielhalle verbracht, der Schmerz rührte vom schnellen Strecken und Beugen seines Handgelenks und Unterarms beim Spielen von „Space Invaders“. Die Bezeichnung für die Erkrankung lag also nahe: „Space-Invaders“-Handgelenk.

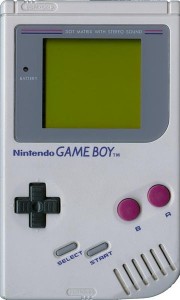

Zu McCowans Zeiten standen Konsolen noch in Spielhallen, der Eintritt war reglementiert und jedes einzelne Spiel kostete Geld. Das waren, was Krankheitsprävention im digitalen Zeitalter angeht, sicherlich brauchbare Maßnahmen. Epidemisch wurden darum Krankheitssymptome durch Computerspiele auch erst, als der japanische Spielehersteller Nintendo mit dem Gameboy die erste Spielekonsole für den Hausgebrauch auf den Markt brachte.

Auf das Konto von Nintendo geht gleich eine ganze Reihe von Konsolen-Krankheiten. Ebenfalls im „New England Journal of Medicine“ beschreibt der Rheumatologe Richard Brasington im Mai 1990 den Nintendo-Daumen, der kurze Zeit später unter dem Begriff Nintendinitis durch die Presse geht. Zunächst beobachtet Brasington das Symptom bei seiner Schwägerin, die mit starken Schmerzen in ihrem Daumen zu ihm kommt, nachdem sie fünf Stunden am Stück mit dem Super Nintendo ihres Sohnes gespielt hatte. Als der Rheumathologe die Krankheit an einem zweiten, ebenfalls erwachsenen, Bekannten beobachtet, schlägt er vor: „Man sollte die Sportverletzung Nintendinitis nennen.“

Das Thema bekam nicht nur in der medizinischen Fachliteratur, sondern weltweit mediale Aufmerksamkeit. Der Spiegel schreibt 1990 zur Markteinführung des Gameboy:

Die Folgen sind absehbar, US-Ärzte haben sie schon bei computerbegeisterten Kindern gefunden: dicke Hornhaut am Daumen, verkrampfte Hand – Diagnose: Nintendinitis.

Der Gameboy inspirierte auch den kanadischen Radiologen David Miller dazu, 1990 im „Canadian Medical Association Journal“ über den „Nintendo-Nacken“ zu schreiben, den er an seinem eigenen Sohn beobachtet haben wollte. Schuld an den Nackenbeschwerden sei laut Miller die ungesunde Haltung beim Spielen gewesen: Kinn auf der Brust, Ellbogen gebeugt, den Monitor nah an sein Gesicht haltend. „Die Schmerzen müssen sehr heftig gewesen sein, weil er tatsächlich das Spiel aufgab und mit seiner Schwester Barbie spielte“, schreibt Miller laut Medien-Monitor.

Der Gameboy inspirierte auch den kanadischen Radiologen David Miller dazu, 1990 im „Canadian Medical Association Journal“ über den „Nintendo-Nacken“ zu schreiben, den er an seinem eigenen Sohn beobachtet haben wollte. Schuld an den Nackenbeschwerden sei laut Miller die ungesunde Haltung beim Spielen gewesen: Kinn auf der Brust, Ellbogen gebeugt, den Monitor nah an sein Gesicht haltend. „Die Schmerzen müssen sehr heftig gewesen sein, weil er tatsächlich das Spiel aufgab und mit seiner Schwester Barbie spielte“, schreibt Miller laut Medien-Monitor.

Die Krankheitsbilder, die durch Spielekonsolen ausgelöst werden, können wie jede Krankheit sehr unterschiedliche Ausprägungen haben. So hat auch die Nintendinitis eine Steigerung erfahren: Die „eiternde Nintendinitis“. Die geht zurück auf den australischen Kinderarzt Guan Koh aus Thuringowa. Zu dem war, laut Spiegel Online, im Sommer 2000 ein Mädchen mit merkwürdigen Verletzungen in den Handflächen gekommen: Eine 6 mm großes eiterndes Mal mit gerötetem Rand, deren Ursache schnell ermittelt war:

Ihre zwei Cousins sind die Sommerferien über zu Besuch, haben eine Nintendo-64-Konsole mitgebracht. Und sie spielen zu dritt „Mario Party“ – zwei Stunden am Stück. Das Mädchen schlägt mit der Handfläche auf den Joystick. Die Folgen muss Kinderarzt Koh behandeln. Seine Behandlung: 14 Tage Spielverbot und zweimal täglich gewechselte Verbände mit antiseptischer Salbe.

Der Arzt Guan Koh beschreibt die Krankheit im „Medical Journal of Australia“, worauf die „eiternde Nintendinitis“ in die medizinische Forschungsliteratur eingeht. Nicht nur der medizinische Fortschritt, sondern auch der sprachliche wurden durch digitale Spielekonsolen befördert. Zum Beispiel brachten sie uns das erste Wort der Sprachgeschichte ein, das sich mit drei aufeinanderfolgenden „i“ schreibt: Die „akute Wiiitis“. Nachzulesen wiederum im „New England Journal of Medicine“. Dort beschreibt der spanische Arzt Julio Bonis eine Sehnenentzündung in der Schulter, die er sich just an dem Tag zugezogen hatte, an dem er sich eine Wii-Spielekonsole angeschafft hatte.

Die moderne Medizin will den Menschen ja nicht nur als physische Entität, sondern als ganzheitliches soziales Wesen begreifen. Umgekehrt können aber auch in der digitalen Welt Krankheiten durch des Menschen Hang zum Sozialen ausgelöst werden. Jedenfalls beschreibt der neapolitanische Arzt Gennaro D’Amato einen Fall im Fachblatt Lancet, in dem das Profilfoto einer Facebook-Nutzerin einem anderen User dieses sozialen Netzwerks buchstäblich den Atem raubte: Facebook-induziertes Asthma. Computer- und Facebookabstinenz sollen in dem Fa ll, wie die Süddeutsche Zeitung zu berichten weiß, Abhilfe geschaffen haben.

ll, wie die Süddeutsche Zeitung zu berichten weiß, Abhilfe geschaffen haben.

Laut dem kanadischen Medienphilosophen Marshall McLuhan sind Medien nichts anderes als Extensionen, also Ausdehnungen, unseres Körpers. Dass bestimmte Körperteile mit solchen Ausdehnungen aber nicht immer gut klar kommen, könnten die beschriebenen Spielekonsolensymptomatiken belegen. Aber technik-induzierte Krankheitssymptome sind nicht nur notwendige Begleiterscheinung der technischen Entwicklung. Sie könnten auch selbst eine Folge bestimmter medialer Praktiken sein, die nicht so sehr auf Seiten der Patienten, als vielmehr auf Seiten des medizinischen Personals vorherrschen. Gerade im medizinischen Schrifttum ist es nämlich, wie Konrad Lischka auf Spiegel Online schreibt, durchaus üblich, Krankheitsbeschreibungen zu veröffentlichen, die nur auf einer einzigen Fallgeschichte beruhen und nicht auf langwierigen klinischen Studien als empirischer Basis. Der Arzt und nicht der Kranke macht die Krankheit. In diesem Fall könnte man das auch übersetzen mit: The medium is the massage. Auch das ist, bekanntlich, eine Diagnose von McLuhan.

Verblüffendes bringen die Boulevard-Journalisten der bayerischen Landeshauptstadt München zustande: Von ein und derselben Pressekonferenz berichten und völlig unterschiedliche Zahlen veröffentlichen. Und das auch noch auf den Titelseiten. In unserem Fall geht es darum, dass die Münchener Polizei es für berichtenswert hielt, wieviele Knöllchen sie an Fahrradfahrer allein in den vergangenen 3 Wochen ausgeteilt hat. Die einzige Zahl, die in der tatsächlichen Berichterstattung Münchner Journalisten zu stimmen scheint, ist aber just die Anzahl der Wochen. Den Rest werden wir wohl nie so ganz erfahren, wie man umstandslos verstehen wird, wenn man dieses Bild sieht:

Waren es nun 2.308 Strafzettel, wie die Münchner Abendzeitung meint, oder waren es doch 5.045 Tickets, wie die tz berichtet? Fragen bleiben.

In seinem Aufsatz „Über einige Motive bei Baudelaire“ bietet der Kulturphilosoph Walter Benjamin in einem einzigen Satz eine komplette Geschichte des Journalismus:

In seinem Aufsatz „Über einige Motive bei Baudelaire“ bietet der Kulturphilosoph Walter Benjamin in einem einzigen Satz eine komplette Geschichte des Journalismus:

Historisch besteht eine Konkurrenz zwischen den verschiedenen Formen der Mitteilung. In der Ablösung der älteren Relation durch die Information, der Information durch die Sensation spiegelt sich die zunehmende Verkümmerung der Erfahrung wider.

Benjamin skizziert hier den Journalismus vor allem des 19. Jahrhunderts, denn mit dem kennt er sich am besten aus. Sein berühmt-berüchtigtes „Passagenwerk“, seine Arbeiten zu Baudelaire, seine „Berliner Kindheit um 1900“: Alles Arbeiten, die seine Verwurzelung und seine Herkunft aus und im 19. Jahrhundert repräsentieren. Auch die zitierte Charakteristik in seinem Baudelaire-Aufsatz bezieht sich vornehmlich auf die französische Presselandschaft des vorvergangenen Jahrhunderts. Dennoch ist seine „Kurz“-Geschichte des Journalismus so aktuell wie furios: „Relation“ nannten sich die ersten periodisch erscheinenden Blätter anfangs des 17. Jahrhunderts, der Geburtsstunde des europäischen Pressewesens. Der Journalismus, der hier entstand, war aber noch kein informationsorientierter, sondern ein korrespondentenorientierter, der publizierte, was eben kam. Und das ware viel Buntes, wenig Überprüfbares, selten Relevantes. Erst der „literarische“ und „wissenschaftliche“ Journalismus des, aufgeklärten, 18. Jahrhunderts (gemäß jener, wiederum umstrittenen, historischen Einteilung von Baumert aus dem Jahr 1928) brachte publizistische Standards, die aus der „Relation“ eben „Information“ machte. Die technologische Entwicklung im frühen 19. Jahrhunderts, mit der Erfindung der Dampfschnellpresse und vor allem der Rotationsmaschine, machte Auflagen möglich, die eine Orientierung am Massengeschmack ihrerseits erst (wirtschaftlich) sinnfällig erscheinen ließen: die Information wird zur Sensation, der Sensationalismus wird geboren. Dass wir diesen Typus von popular paper bis heute auch mit seiner französischen Bezeichnung als Boulevardpresse bezeichnen, kommt nicht von ungefähr. Benjamin hebt aber noch auf etwas Anderes ab: Ihm geht es darum, wie Erfahrungen, ganz alltägliche Erfahrungen medial gespiegelt werden. Dabei setzt er sich insbesondere mit der, zu jener Zeit sehr aktuellen, „Lebensphilosophie“ auseinander, so allerdings, dass er sie beinahe in die Nähe des Faschismus rückt:

Man pflegt diese Vorstöße unter dem Begriff des Lebensphilosophie zu rubrizieren. Sie gingen begreiflicherweise nicht vom Dasein des Menschen in der Gesellschaft aus. Sie beriefen sich auf die Dichtung, lieber auf die Natur und zuletzt vorzugsweise auf das mythische Zeitalter. Diltheys Werk „Das Erlebnis und die Dichtung“ ist eines der frühesten in der Reihe; sie endet mit klages und mit Jung, der sich dem Faschismus verschrieben hat.

Benjamin hält dem den „echten“ Erzähler“ und seinen ganz eigenen Literaturbegriff entgegen, geschult an Bergsons Theorie der Erfahrung und an Marcel Prousts monumentalen Romanwerk „A la recherche du temps perdu“. Vielleicht ist aber Benjamins Diskreditierung der Lebensphilosophie, die er noch vor der eigenen Erfahrung des Nazi-Terrors formulierte, auch überzogen. Immerhin geht die „Lebensphilosophie“ genannte Denkschule auf keinen geringeren als Johann Wolfgang Goethe zurück …

Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, Und grün des Lebens goldner Baum (Faust I, Studierzimmer)

… und hat mit Friedrich Nietzsche einen Ahnherrn, den auch die Vertreter der Frankfurter Schule, zu denen Benjamin im weiteren Kreis zu zählen ist, gerne bemühten. Und die Grundfrage, die sich in der heutigen Mediengesellschaft so dringlich stellt, wie Jahrzehnte zuvor: Müssen wir angesichts einer ausschließlich medialen Repräsentation von Wirklichkeit (Luhmann) nicht das Leben von den Medien zurückerobern? Müssen wir nicht das Leben gegen die Medien ausspielen? Brauchen wir nicht statt einer Medienphilosophie in der Tat eine neue Lebensphilosophie?

Volkszählung kurios: Wie der Trierer Volksfreund berichtet, übertreiben die statistischen Landesämter deutlich in ihrem eisernen Willen, die Daten von Millionen Bundesbürgern auszuspähen. Nicht genug, dass die Auserwählten und alle Hausbesitzer verpflichtet sind, sich an dem Zensus zu beteiligen: Das Ausfüllen kann, wie im Fall einer Familie aus der Eifel, in richtig viel Arbeit ausarten:

Damit hat Elke Daleiden beim besten Willen nicht gerechnet. „Ich war total verdutzt, als ich die Päckchen geöffnet hab’“, erzählt die in Speicher lebende Hausbesitzerin. Denn statt eines dünnen Zensus-Briefs vom Statistischen Landesamt in Bad Ems erhielt sie vier dicke Pakete – mit insgesamt 224 Fragebögen für die Gebäude- und Wohnungszählung. Für fast jedes Haus in der Speicherer Ringstraße. Nur nicht für die Objekte, die ihr tatsächlich gehören.

Selbst eine so offensichtliche Datenpanne kann aus den Betroffenen richtiggehend Benachteiligte machen.

Auf der Zensus-Seite im Internet steht: „Sofern Ihnen mehrere Fragebogen für ein und dasselbe Gebäude oder Wohnung zugestellt wurden, bitten wir Sie um folgendes Vorgehen: Senden Sie trotzdem alle Fragebogen zu diesem Objekt zurück.“Bei 224 Bögen würde das jede Menge Zeit beanspruchen.

Das Landesamt wollte ihr aber entgegenkommen und forderte sie auf, lediglich die Fragebögen zu den Häusern in ihrem Eigentum einzuschicken. Doch das ging eben auch nicht: Für ihre eigenen Objekte hatte sie ja ausgerechnet gar keine Fragebögen erhalten.

Die journalistische Notfallpraxis im Web von Hektor Haarkötter